トップメッセージ

変化する経営環境の中で高付加価値を追求し、化学メーカーとして信頼にお応えする

大型設備投資で新たな成長ステージへ

2024年度、当社は増収を確保したものの、最終利益は減益となり、厳しい決算となりました。国内自動車生産の正常化の遅れや、欧州・アジア市場での販売不振、さらには建築費の高騰による住宅市場の低迷など、複数の要因が影響しました。

一方、化成品事業では、新分野において成果が表れ始めており、新たな市場開拓と事業ポートフォリオの多様化に向けて、確かな一歩を踏み出しています。また、住宅リフォーム市場においては、一時的に停滞していた外壁塗装が、昨年後半から回復の兆しを見せています。

2025年度は、特に佐野事業所への大型設備投資を予定しています。この投資は単なるリニューアルにとどまらず、当社にとって“第二の創業”ともいえる重要な挑戦です。お客様の多様なニーズにお応えするため、品質向上と生産能力の増強による安定供給を実現するとともに、環境負荷の低減やエネルギー効率の改善も目指します。こうした“挑戦”こそが、当社の持続的な成長を支える基盤になると考えています。

私たちは、短期的な利益に左右されることなく、長期的な信頼の積み重ねを重視した経営を行っています。お客様やお取引先、地域社会、そして従業員との信頼関係を大切にし、持続可能な視点に立った意思決定を重ねていきます。

今後も中長期的な視野を持ち、すべてのステークホルダーの皆様と築く信頼を大切にしながら、企業としての社会的責任を果たしてまいります。

第11次中期経営計画進捗と事業ポートフォリオ戦略

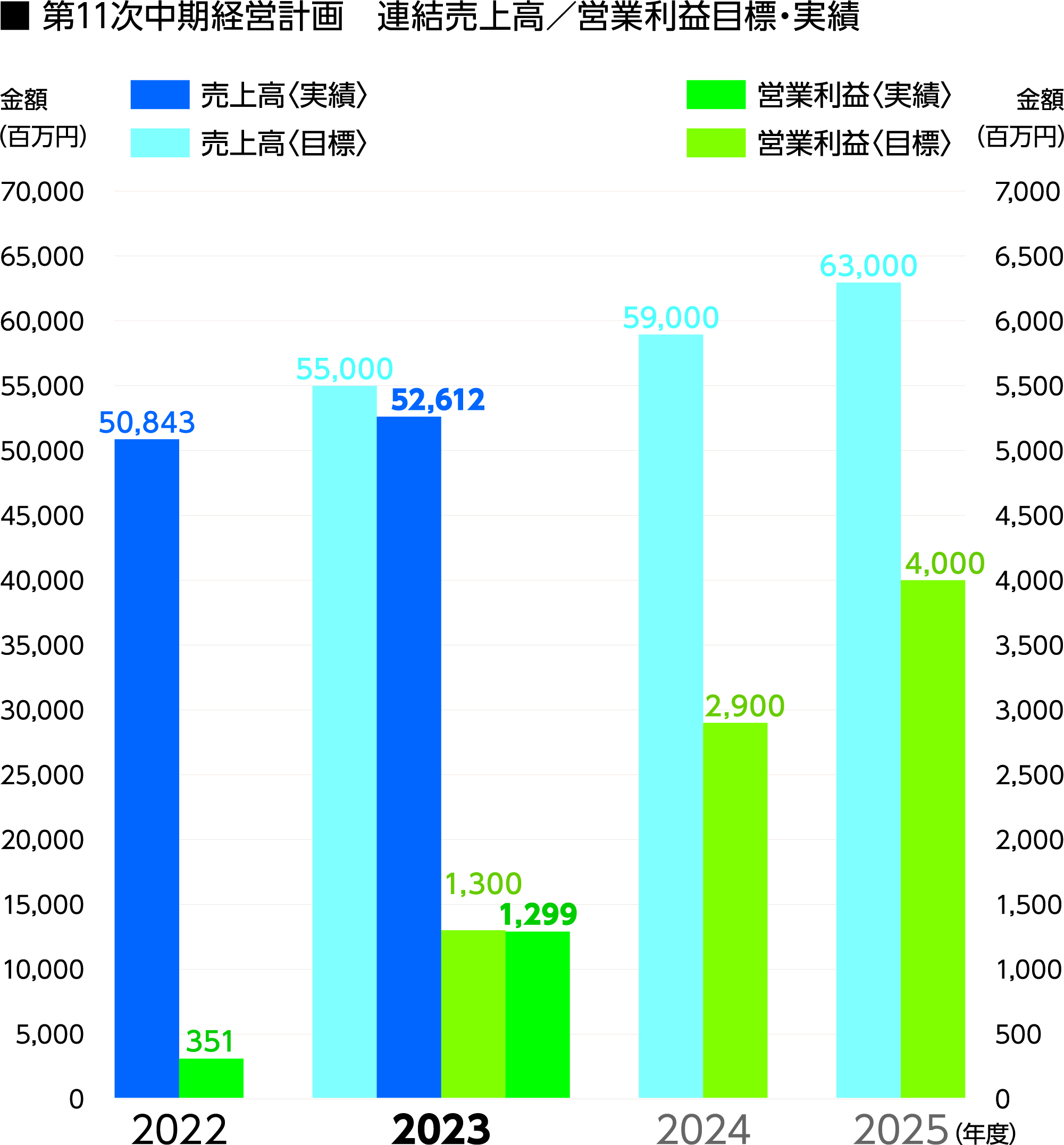

2024年度は「第11次中期経営計画」の中核年として、「飛躍」をキーワードに、変革と成長に向けた多角的な挑戦を続けてまいりました。しかしながら、計画2年目の業績は、多くの外部環境の影響を受け、当初の想定から大きく乖離した結果となりました。

それでも当社は立ち止まることなく、製品・事業の進化、新たな価値の創出、グローバル市場への展開に挑み、社会課題の解決に貢献する新製品の開発や、品質・生産体制の強化など、持続可能性と成長性の両立を目指した具体的な取り組みを積み重ねてきました。

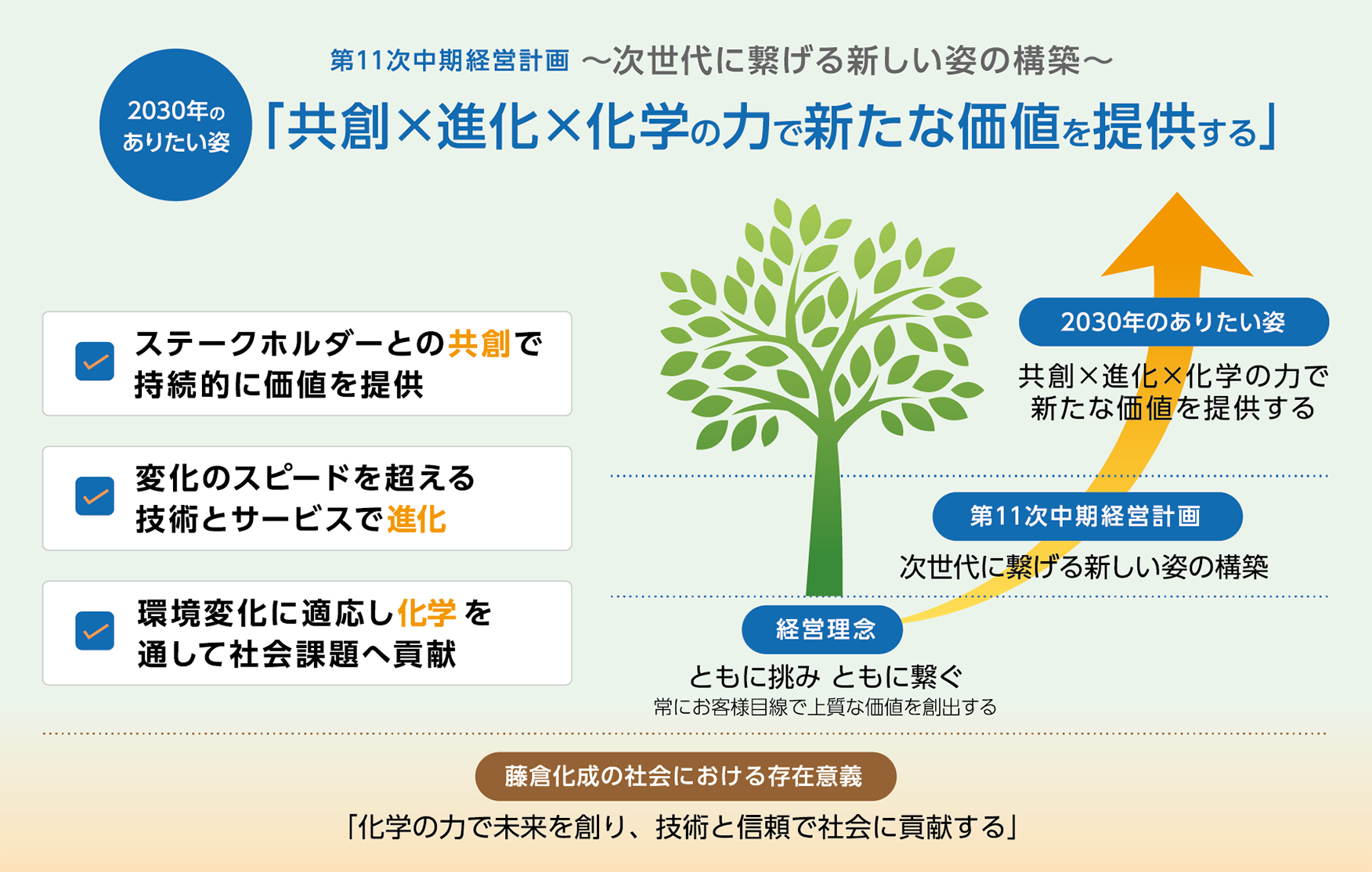

第11次中期経営計画では「そだてる」「のばす」「ささえる」の三象限による事業ポートフォリオ戦略を導入し、供給責任を担うBtoB企業としての信頼を守りながら、適切な選択と投資を行い、長期的な成長を見据えた経営を推進しています。

具体的には、事業ポートフォリオ戦略の見える化を全社的に進め、その進捗状況を定量的に評価してきました。従来は売上に注目する傾向が強かったものの、近年では利益と成長性を重視した事業評価への意識が高まり、成果も着実に表れています。

私たちは、「規模の追求よりも、確かな技術と高付加価値製品を生み出す信頼される企業」でありたいと考えています。今後も社会的な要請が高く、成長が見込まれる分野に注力し、藤倉化成ならではの価値を提供し続けます。

2025年度は、第11次中期経営計画の最終年となります。これまでの挑戦を確かな成果に繋げ、「第12次中期経営計画」への橋渡しを着実に行う、極めて重要な一年と位置づけています。

化学メーカーとしての「存在意義」を見つめ、サステナブルな未来に貢献できる組織・環境をつくる

「存在意義」の策定とその想い

2025年4月、私は代表取締役社長として、当社の舵取りを担う責任を拝命しました。世界が急速に変化する今、企業としての「存在意義」を改めて見つめ直す必要があると考えました。その答えが、私たちが掲げる新たな存在意義――「化学の力で未来を創り、技術と信頼で社会に貢献する」です。

この言葉は、単なるスローガンではありません。従業員の声に耳を傾け、営業・技術・生産など、多様な現場の意見を集めながらボトムアップで策定した、藤倉化成らしさを表しています。長年にわたって築いてきたお客様との信頼関係、真摯に取り組んできた研究開発の姿勢、現場を支える従業員の想いが、この言葉に込められています。

また、この「存在意義」は、今後の企業活動における羅針盤となるものです。当社は化学メーカーとして、「技術」と「信頼」を核に据え、社会課題の解決に取り組む姿勢を貫いてまいります。そしてバックキャスティングの考え方をもとに、10年後、20年後の社会に向けて今なすべきことを見定め、持続可能な未来に貢献していきます。

この存在意義を浸透させていくためには、実際の製品やサービスを通じた成果の提示が欠かせません。言葉だけでなく、行動と結果をもって、その価値をステークホルダーの皆様に提供してまいります。

人の力で未来を切り拓く、人的資本経営

近年、「人的資本経営」が企業経営における重要なテーマとして注目されています。私が何よりも重視しているのは“人の力”です。いかに優れた技術や設備があっても、それを活かすのは人間であり、従業員一人ひとりの意欲と誇りこそが、当社の成長を支えています。

当社では、従業員が自らの仕事の意義を深く理解し、「自分の仕事が未来に繋がっている」と実感できる環境づくりに注力しています。仕事が単なる作業にとどまらず、その成果が誰かの役に立ち、社会に貢献していると感じることが、挑戦と学びの原動力となります。

従業員には、常に目標の背景などを丁寧に伝えるよう心がけています。日々の業務の先にある社会との繋がりを意識し、創造的に考えてもらうためです。個人と組織の目標を結びつけ、同じ方向に進むことで、真の一体感とイノベーションが生まれると信じています。

これまで当社では、教育や研修制度を継続的に実施してきましたが、現在、人材像や教育の目的を明確にし、「なぜこの研修が必要なのか」「どんな人材を育てたいのか」といった納得感を高める取り組みを進めています。個人の目標と組織のビジョンを有機的に結びつけ、ともに未来を創っていく――それが、私たちが目指す人的資本経営です。

そして、挑戦から生まれる失敗からも学べる、前向きな文化を醸成し、一人ひとりの成長が会社の未来をつくると実感できる「育てる風土」を築いてまいります。

「サステナビリティ経営」に込めた決意

当社にとって、サステナビリティは単なる時流ではなく、経営の根幹そのものです。環境・社会・ガバナンスの3つの視点から持続可能な成長を追求することは、創業以来受け継がれてきた「藤倉化成らしさ」と強く結びついています。

そして「選ばれる企業」であるだけでなく、「必要とされる企業」であること。それが、これからの時代を生き抜くための指針です。事業活動の中で得られる利益だけを追うのではなく、その利益が社会や環境とどのように繋がっているのかを常に問い続けることが、私たちの責任です。

近年高まる社会的要請やステークホルダーからの期待を踏まえ、当社は地に足のついた現実的なステップでサステナビリティ経営を進めています。一歩ずつではありますが、自社の規模や特性に即した形で、従業員の納得感を大切にしながら、着実な実行を重ねています。

グローバル情勢が不安定な中、日本企業として真摯に取り組み続ける姿勢が、やがて信頼に繋がると信じています。「化学の力で未来を創り、技術と信頼で社会に貢献する」――この想いのもと、藤倉化成はこれからも持続可能な社会の実現に向けた歩みを止めることはありません。

「必要とされる企業」であり続けるために

私たち藤倉化成は、決して大きな企業ではありません。しかし、小さな技術の積み重ねが社会に大きな価値を生み出すと信じています。社会が複雑で不確実な時代に突入する今だからこそ、私たちは「ともに挑み ともに繋ぐ」という経営理念のもと、技術と信頼を柱に、着実かつ誠実に歩みを進めてまいります。

従業員一人ひとりが、自らの仕事に誇りと希望を持ち、「未来に貢献する」という意識で行動することが、企業の持続的成長に繋がります。

そのための環境づくりは整ってきています。後は、実行あるのみです。

私たちはこれからも、社会から「必要とされる企業」であり続けるために、新しい価値の創出と信頼の構築に努めてまいります。