リスクマネジメント

当社では、健全かつ円滑に事業運営を行うために、業務全般に関してのリスクを未然に防止するための管理体制を整備するとともに、リスクが発生した場合の対応方法を定めています。

リスクマネジメントの考え方

当社は、事業の運営の阻害要因となるリスクをできる限り可視化し、重大な危機の発生を未然に防ぐことと、万が一重大なリスクが顕在化した場合に当社への影響を最小限に留めることを重要な経営課題と捉えています。

企業を取り巻くリスクは、社内に内在するリスクだけでなく多岐にわたり、またその規模や頻度もさまざまです。

当社では、全社的リスクマネジメントのプロセスを明確にしています。リスクに応じた適切な対策を講じ、そのリスクを軽減させることで、当社の持続的成長と企業価値向上へ繋げていきます。

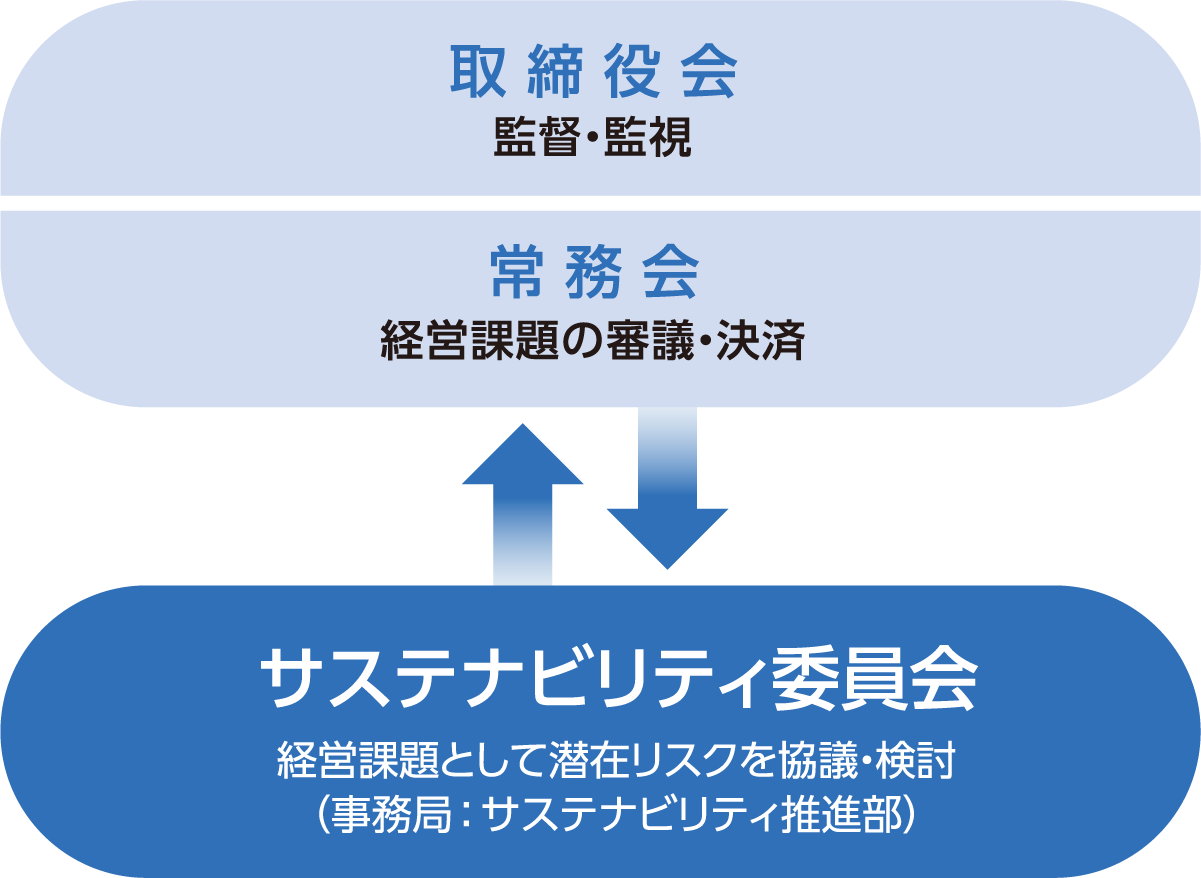

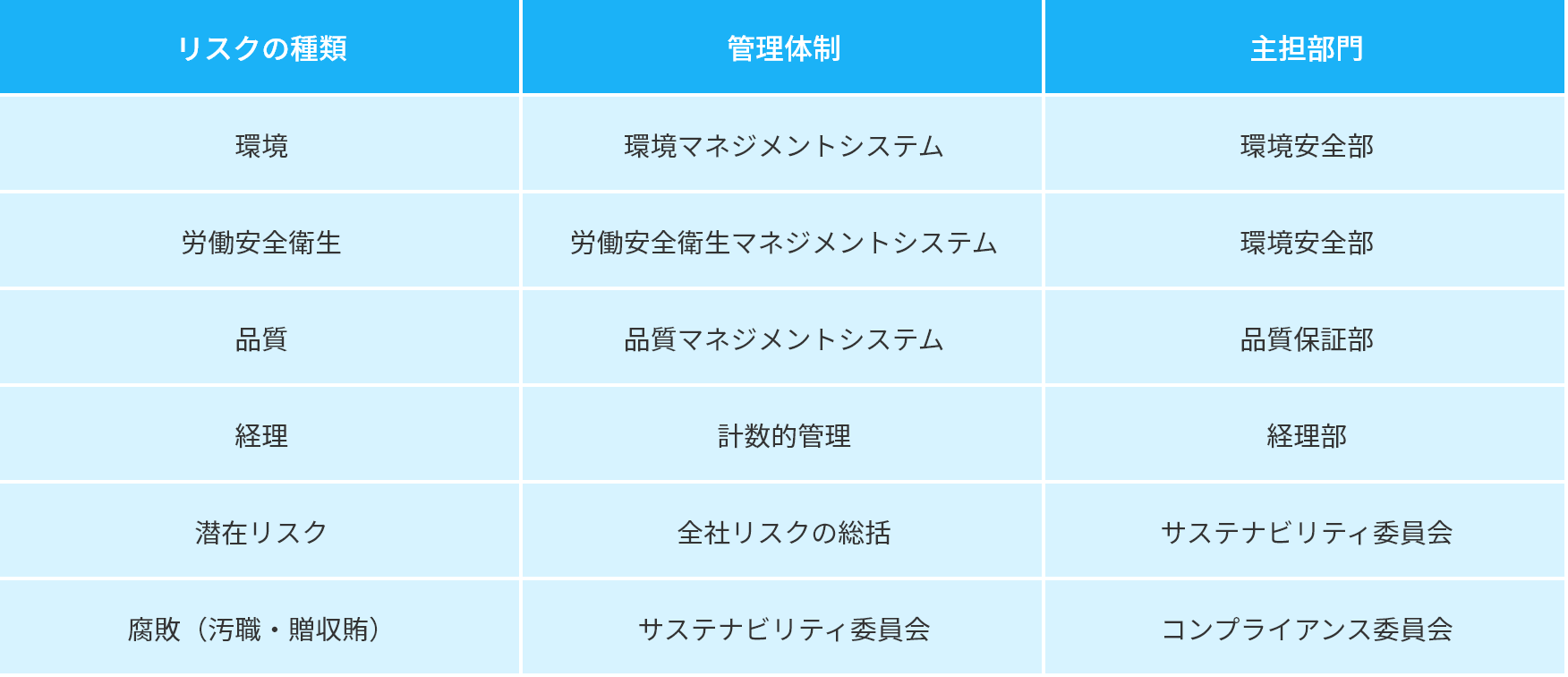

リスクマネジメント体制

当社では従来からリスクの種類に応じた管理体制を構築しています。第11次中期経営計画からサステナビリティへの取り組みの強化の一環として、全社的な潜在リスクの統括をサステナビリティ委員会で経営課題として協議、検討を行っています。

リスクマネジメントにおける全社リスクの特定と対応策定

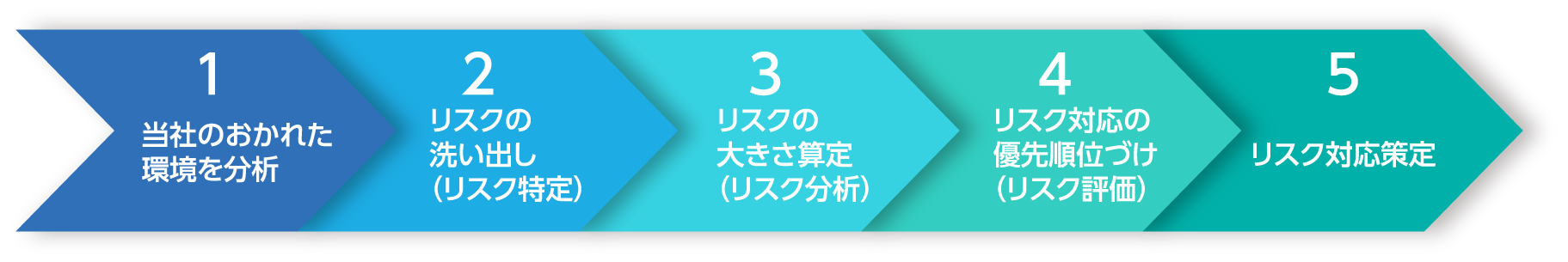

第11次中期経営計画からサステナビリティへの取り組みの強化の一環として、全社的な潜在リスクの統括をサステナビリティ委員会で経営課題として取り上げ、改めて全社的視点での潜在リスクを明確化し、リスク軽減への取り組みに着手しました。

1. 環境分析

当社が持続的に成長し、企業価値を向上させるために、当社のおかれた環境を確認。

2. リスクの洗い出し(リスク特定)

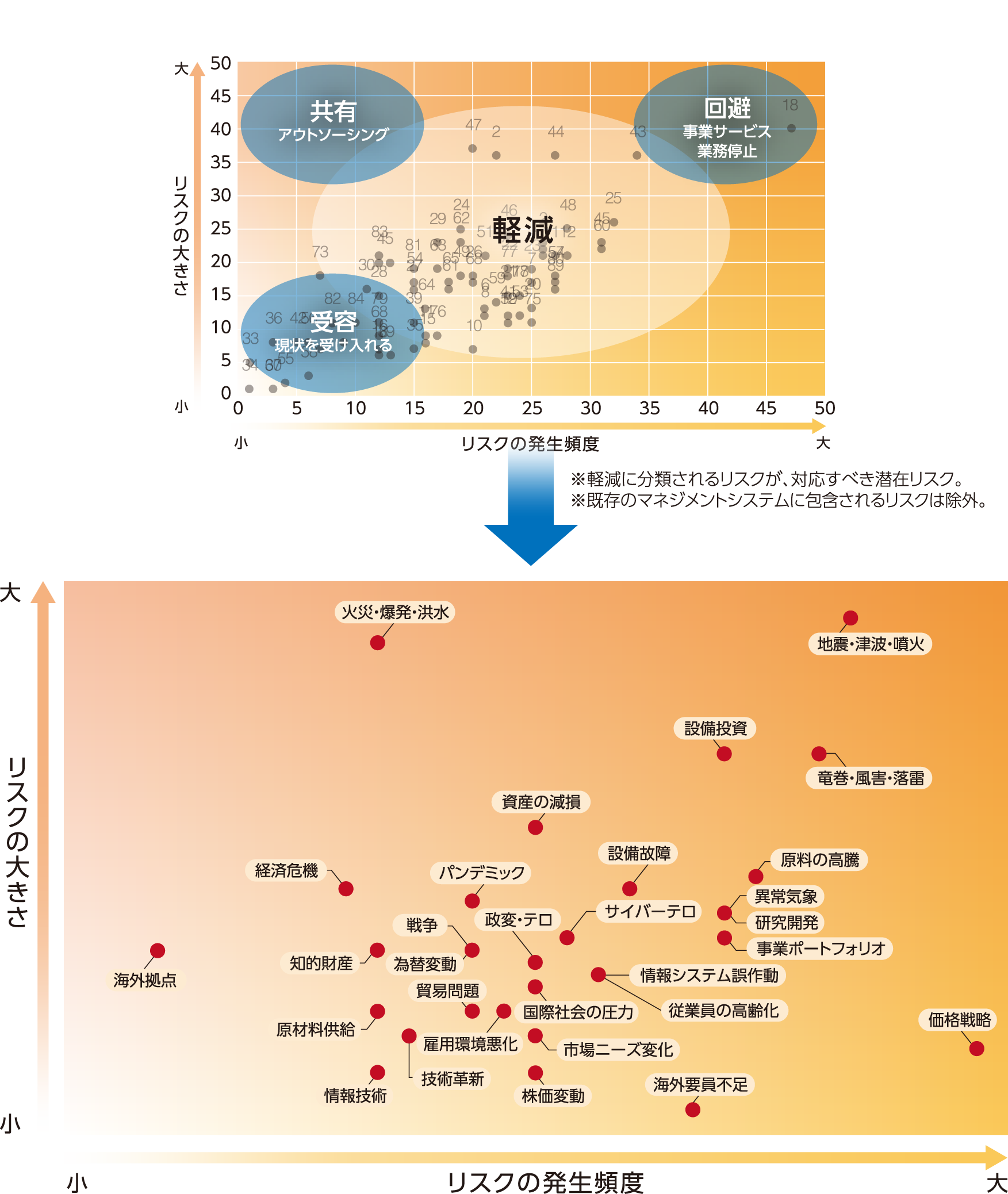

外的要因・内的要因の両面で、各部門の業務フローから、想定されるリスクを洗い出し(オペレーショナルリスク、財務リスク、戦略リスク、ハザードリスクで、計84分類)。

3. リスクの大きさ算定(リスク分析)

洗い出したリスクの計量を実施。大きさ、頻度の二軸でリスクマトリックスを作成。共有・回避・受容・軽減に分類し、そのうち軽減に分類されるリスクを対応するべきリスクとする。既存のマネジメントシステム等に包含されるリスクは除外したものを潜在リスクと判断。

4. リスク対応の優先順位付け(リスク評価)

さまざまな要素を考慮して優先順位づけ。

5. リスク対応策定

それぞれのリスク項目についてリスクオーナー(所管役員)を決定。全社でリスク軽減に取り組む。

決定した軽減すべきリスクについては、リスクオーナー(所管役員)の下、各部門で具体的な対応策を検討し、実行・評価・改善のPDCAサイクルを回しながら取り組んでいきます。その取り組み状況については、定期的にサステナビリティ委員会で協議・検討を行い、全社リスク管理体制の強化を推進していきます。

企業防災

当社は、これまでの災害や事故の発生における初動対応となる「防災計画」とその後の「早期復旧計画」を広く含めた形でのBCPの定義を再考し、新たに「企業防災」の概念を取り入れることとしました。

そしてその定義を「企業防災=防災計画+BCP」とし、BCPでは早期の事業活動復旧に向けた取り組みに重きを置く形としています。

防災計画と事業継続計画(BCP)

自然災害、人為災害、パンデミック、サイバー攻撃などの非常事態は、企業の事業の継続に関わる大きなリスクであり、企業防災は、企業が取り組む非常事態への対策です。「防災」は、非常事態から従業員の身体と生命の安全を確保し、会社の物的被害を軽減することで、「事業継続」は、事業活動に対する非常事態の影響を抑え、事業継続および早期復旧を図ることです。企業防災とは、「防災」と「事業継続」の両面に備えることであり、当社は、防災計画を検討する『防災対策分科会』と事業継続計画(BCP)を検討する『BCP検討分科会』を組織し、各々に活動を推進しています。そして当社の防災計画とBCPを連携させ、有効かつ円滑に運用するため、両分科会を合わせた「企業防災検討会」を設置し、相互に計画を確認・調整する取り組みを進めています。

情報セキュリティ対策

昨今は工場等の制御システムをはじめ多くの情報システムがインターネットで繋がることでサイバー攻撃による脅威が増しています。当社では、取引先企業が所属する業界団体で捉えているリスクへの対策を検討し、「ウィルス感染による生産影響・納入遅延」「機密情報の社外漏えい」「ネットワークを通じたコンピュータウィルス感染の踏み台化」について情報セキュリティ教育文書(社内ガイドライン)を更新しました。

情報セキュリティのリスク対策は社内だけでなくパートナー企業との関わりにも及びます。引き続き対策を強化し情報セキュリティリスクの低減に取り組みます。